Die Hemmschwelle, zur direkten Konkurrenz zu wechseln, ist gesunken, beobachtet der Headhunter Jörg Kasten. Im Gespräch mit der LZ erläutert er die Chancen und Risiken aller Beteiligten.

Lesen Sie den Originalartikel auf Lebensmittel Zeitung

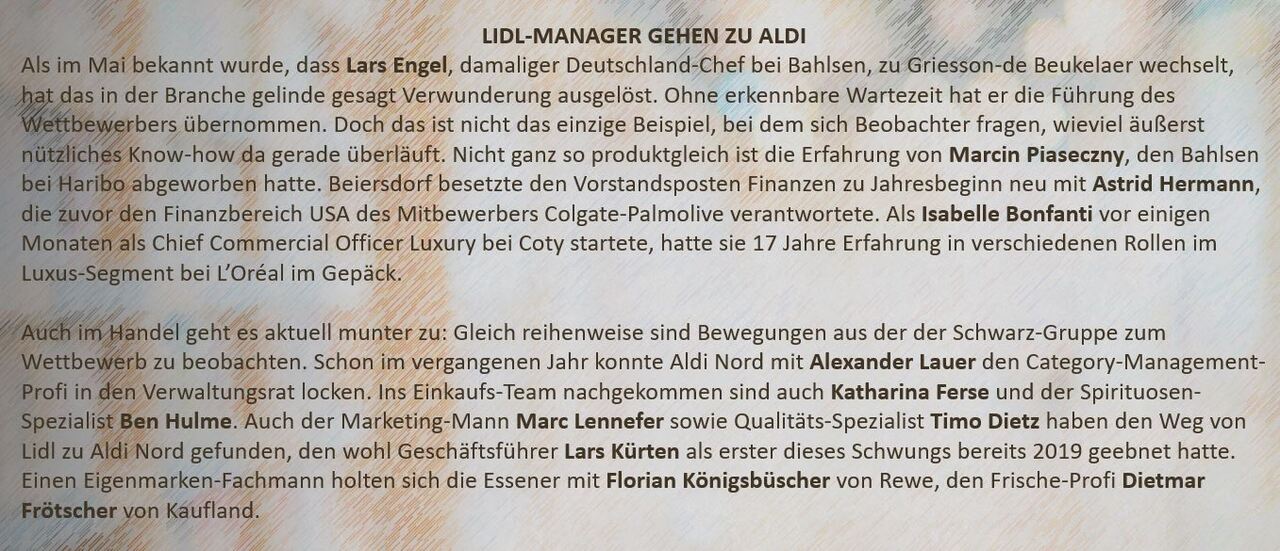

Wenn Top-Manager direkt zum Wettbewerb wechseln, sorgt das nicht selten für Aufsehen. Beim bisherigen Arbeitgeber fragt man sich, wie viel Insider-Wissen er oder sie wohl mitnimmt. Und im neuen Unternehmen wundert sich so mancher, warum der Vorgängerbetrieb den Wechsel tatsächlich zugelassen hat. Schließlich ist ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot in Managerverträgen ab einem gewissen Level Usus.

Der schnelle Wechsel birgt Konflikt-Potenzial und nährt die Gerüchteküche. Was auf den ersten Blick wie ein Karriereschritt erscheint, kann in manchen Fällen auch dem Ansehen schaden: Wie freiwillig ist derjenige wirklich gegangen? Wollte man ihn vielleicht sogar loswerden oder ist zumindest nicht unglücklich über den Weggang?

Jörg Kasten, Managing Partner der Executive-Search-Beratung Boyden, hat zahlreiche Wechsel in der Konsumgüterbranche sowie in den Bereichen Technologie und Professional Services als Headhunter begleitet. Im Gespräch mit der LZ erläutert er die Chancen und Risiken für alle Beteiligten. Sinn der Verbotsklausel sei es, zu verhindern, dass ein Beschäftigter, von dem der Arbeitgeber ja Loyalität verlangen kann, im Anschluss an das Arbeitsverhältnis zum Konkurrenten wird. Nicht selten habe die Einschränkung die Vermittlung eines Kandidaten verhindert, weil der potenzielle neue Arbeitgeber nicht so lange warten wollte. Wenn der Wunschkandidat für eine Top-Position erst frühestens ein oder zwei Jahre später eingesetzt werden kann, bekommt oftmals die zweite Wahl den Posten.

Optimal ist dies aus Kastens Sicht nicht: "Wenn man wirklich den idealen Kandidaten gefunden hat, lohnt es sich, zu warten", ist er überzeugt. Kasten rät zu kreativen Lösungen: Manchmal sei es möglich, den Kandidaten zunächst im Ausland oder in einem anderen Unternehmensbereich einzusetzen, der nicht durch die Klausel gedeckt ist. So kann der Manager das Unternehmen bereits aus anderer Perspektive kennen lernen und die Sperre wird umgangen. Solche Ansätze seien besser, als wenn der Betroffene für ein bis zwei Jahre nur seinen Garten pflegt, während sein Wissen und Netzwerk an Aktualität verlieren. "Aber auch das kommt vor", weiß Kasten.

Mit etwas Glück verkürzt sich die Wartezeit, wenn der Manager durch geschicktes Verhandeln doch früher beim Mitbewerber loslegen darf. Schließlich ist es auch für den baldigen Ex-Arbeitgeber unbequem und teuer, ihm Steine in den Weg zu legen. In der Regel werden scheidende Top-Manager sofort freigestellt und bekommen auch für die Wartezeit nach Vertragsende eine Entschädigung. In dieser Karenzzeit steht dem Manager mindestens die Hälfte der bisherigen Bezüge zu. "Mancher Inhaber reagiert regelrecht beleidigt, wenn einer seiner Top-Leute ausgerechnet zum Mitbewerber wechseln möchte", weiß der Personalberater und empfiehlt, stattdessen vollkommen emotionslos zu entscheiden: Welche strategische Bedeutung hatte der Manager wirklich und wie viel Geld ist es wert, seinen Start im anderen Unternehmen hinaus zu zögern? "Es sollte ganz nüchtern abgewogen werden, wo das Geld am sinnvollsten investiert wird."

Für die individuelle Karriere können Wettbewerbsverbote echte Bremsklötze sein. Zweifelsohne sind die Chancen, einen Schritt nach vorne zu machen, im gewohnten Marktumfeld am größten. Denn suchende Unternehmen wünschen sich in der Regel ausgezeichnetes Branchen-Knowhow mit dazugehörigem Netzwerk. "Müssen sie zwischen zwei Kandidaten aus der eigenen und einer fremden Branche wählen, setzen die meisten auf Sicherheit." Aus Kastens Sicht verpassen viele somit die Chance, sich neue Impulse ins Unternehmen zu holen. Branchenfremde brauchen vielleicht etwas länger, um sich einzuarbeiten. Dafür würden sie mit dem unvoreingenommenen Blick von außen oft die besseren Fragen stellen und echte Verbesserungen initiieren.

„Wenn man wirklichden idealen Kandidatengefunden hat, lohnt es sich, zu warten“ Jörg Kasten

Über vertraglich festgeschriebene Beschäftigungseinschränkungen hinaus gibt es ungeschriebene Gesetze: "Niemand geht von Coke zu Pepsi", sagt Kasten. "Das macht man einfach nicht." Üblich sei es, vom großen Konzern zum Mittelstand zu wechseln, selten aber umgekehrt. Zugleich beobachtet er, dass die Hemmschwelle sinkt, beim direkten Wettbewerber anzuheuern. Für immer mehr Spitzenmanager ist dies ein logischer und lukrativer nächster Karriereschritt. Insbesondere im Lebensmittelhandel sowie in Teilen der FMCG-Industrie ist die Zahl der Unternehmen inzwischen so überschaubar, dass ein strenges Konkurrenzverbot das Weiterkommen sonst sehr einschränken würde.

Eine Herausforderung ist immer der kulturelle Wechsel: Kasten weiß, dass sich ein ganz anderes Mindset entwickelt, je nachdem, ob man beim Marktführer oder einem Verfolger arbeitet. Schwierig werden könne es zudem, wenn die innere Verbundenheit mit dem Ex-Unternehmen nach dem Wechsel im neuen Job bleibt. Aussagen wie "bei XY haben wir das immer so gemacht" stoßen bei den Mitarbeitern übel auf, wenn damit der Wettbewerber gemeint ist. Geht es um ein marktfremdes Unternehmen, reagiert das Team vermutlich weniger dünnhäutig. Selbst wenn das Branchen-Knowhow stimmt, kann die gelebte Arbeitskultur die erfolgreiche Integration eines Managers erschweren.

Gelegentlich beobachtet Kasten, dass Unternehmen mit dem neuen Top-Manager bewusst auch eine andere Kultur einkaufen möchten. Oder der wechselnde Manager bringt sein kulturelles Umfeld in Form etlicher Kollegen gleich mit, mit denen er zuvor gut zusammenarbeiten konnte. In der Praxis erweisen sich solche Team-Bewegungen allerdings als wenig nachhaltig, meint der Headhunter. Sie nutzen eher dem einzelnen Manager als dem Unternehmen: "Wer mit dem Bus kommt, der verabschiedet sich auch mit einem Bus voller Leute", veranschaulicht er.